5月の後半になりますが、編集者や記者を本職にする魚好きの4人で、琵琶湖周辺を旅してまいりました。

なかでも、琵琶湖愛の強い編集者さん(今回は不参加)から「濃〜い琵琶湖の漁師町が残ってるよ」と強くオススメされて以来、とても気になっていた沖島。

沖島は、日本では淡水の湖に浮かぶ唯一の有人島で、琵琶湖全体の漁獲量の半分を占める「漁業の島」です。

念願叶って上陸&宿泊してきましたのでレポートいたします。

目次

上陸! 琵琶湖に浮かぶ有人島

滋賀県近江八幡市の堀切港から、船でわずか10分ほど。琵琶湖に浮かぶ沖島へは、島民の足となっている沖島通船で向かいます。

平日で12往復、日曜日でも10往復も運行されている

平日で12往復、日曜日でも10往復も運行されている

沖島へ向かう船を待つ堀切港の乗り場

沖島へ向かう船を待つ堀切港の乗り場

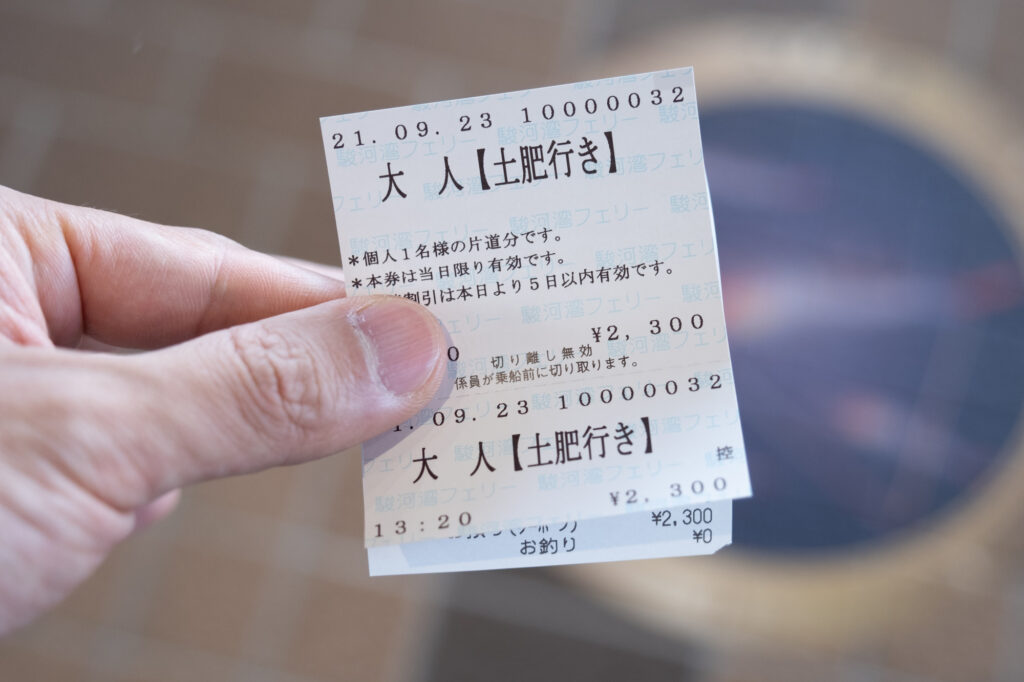

沖島へ向かう船乗り場へと到着。チケット売り場があるのかと思いきや、乗船時に料金を支払うシステムだったため、直接桟橋へ。

すっかり日も暮れて、ひっそりと静かな夜の港。

遠くの方から、強い光を放ちながら沖島行きの船が現れてきました。20〜30名くらい乗れそうな大きさです。思っていたより小さめ。

このとき桟橋で一緒に並ぶ乗客は、若いご夫婦からお年寄りまで幅広く、ほとんどが乗り慣れた島民の方という雰囲気。

ブラックバスを狙って沖島に行く人も多いようで、バス釣りから帰ってきた方も何名か船から降りてきました。

船の乗込口にある券売機で片道料金500円を支払います。

沖島の港

沖島の港

出発して10分ちょっとで沖島側の港へ。到着して驚いたのは、圧倒的な漁船の多さ。

古くから漁業で栄えた島で、いまでも琵琶湖全体の漁獲量のうちおよそ半分を沖島が占めているそうです。

民宿の貴重すぎる湖魚料理に感激……

今回宿泊したのは、島の西側に位置する民宿「湖上荘」さん。湖岸に沿った一本道を、端まで行ききったところに位置します。

その土地の魚料理を食べることは、いつも旅の目的のひとつ。これまでも琵琶湖近辺で淡水魚を何度か食してきました。

湖上荘さんに予約の電話をかけると、切り盛りされている女将さんから、怪訝そうな声で

「うちは川魚料理ばかりですけど大丈夫なんですか?」と先制ジャブが…! こちらも歴戦の魚好きメンバー、もちろん望むところです。いやむしろそれが目的です。。

スゴモロコとコアユの佃煮

スゴモロコとコアユの佃煮

ワカサギの天ぷら

ワカサギの天ぷら

ホンモロコ焼き(ちょっと酢漬け風)

ホンモロコ焼き(ちょっと酢漬け風)

乗っけからフルスロットルで琵琶湖の幸を出してくださいました!

まず最初に持ってきてくださったのは小鮎とスゴモロコの佃煮、ワカサギの天ぷら、そして高級魚・焼きホンモロコ。

まずはこれらをチミチミとつまみつつ、ビールをいただきます。至福。

ニゴロブナの煮付けです。これが臭みはまったくなく、とても肉厚で食べ応え抜群でした。

身の旨味もしっかりとあり、いわゆる淡水魚というより海の魚のようなジューシーな美味しさがありました。

特徴的な、エラブタの上からまっすぐ伸びる一本と、尾びれに向かって細かく入る切れ込み。@wormanagoさんに琵琶湖独自のものだと教えていただきました。

これによって甘辛い煮汁が本当によく身に染み込んでいました。ウマイウマイ……

こちらもとても美味しかった鮒寿司。

女将さんが手作りされているそうで、これまで食べた鮒寿司よりもツンとした刺激がなく、すっきりと優しい味でした。うめえ。。

全員の箸が止まらずあっという間に完食。

そして琵琶湖といえばビワマス。ホットプレートで野菜と一緒にちゃんちゃん焼きに。

川魚好きとはいえ、ここまで手加減なくほぼすべて魚料理だったので、みずみずしい野菜が体に染みわたります笑

最後に、鮒寿司のアレンジした食べ方を伝授していただきました。余った部分を、おちょこに入ったかつおダシに投入!

鮒寿司のごはんが発酵したやさしい旨みと、かつおダシの旨みが掛け算されて猛烈に美味。初体験の食べ方でした。

夕食もひと段落し、女将さんも厨房の仕事を終えられ合流。お話を聞くことができました。

やはり沖島でも、漁師の高齢化や跡を継ぐ人がいないことが問題で「10年後に同じものが食べられるかわからないですねえ…」とのこと。

それでも湖魚料理のおいしさを伝えたいと奮闘されていて、アツい思いがビシバシ伝わって来ました。

ハスとヒガイ

ハスとヒガイ

朝食では、なんとハスをバター焼きにしてくださるとのことで一同大歓喜。朝ご飯でいきなりハスですから、ただ事ではありません。

そして普段は出されていない「ヒガイ」もご厚意で焼いてくださいました。

ヒガイをはじめていただく。皮をペロンと取りやすいのが特徴だそう。知らなかった。

ヒガイをはじめていただく。皮をペロンと取りやすいのが特徴だそう。知らなかった。

ヒガイは漢字で「鰉」と書き、その美味しさから明治天皇に愛されたことがその由来と言われています。

現在、ヒガイを提供する料理店はほとんどないので、図鑑で散々そのエピソードを読んできた我々にとって、食べたくても食べられない幻の魚となっていたのです。

シンプルに塩焼きに。なるほど、ハスよりも味わいが濃く、魚らしい香りも強めです。他の魚でいうとアジを野性味溢れる感じにしたような。。

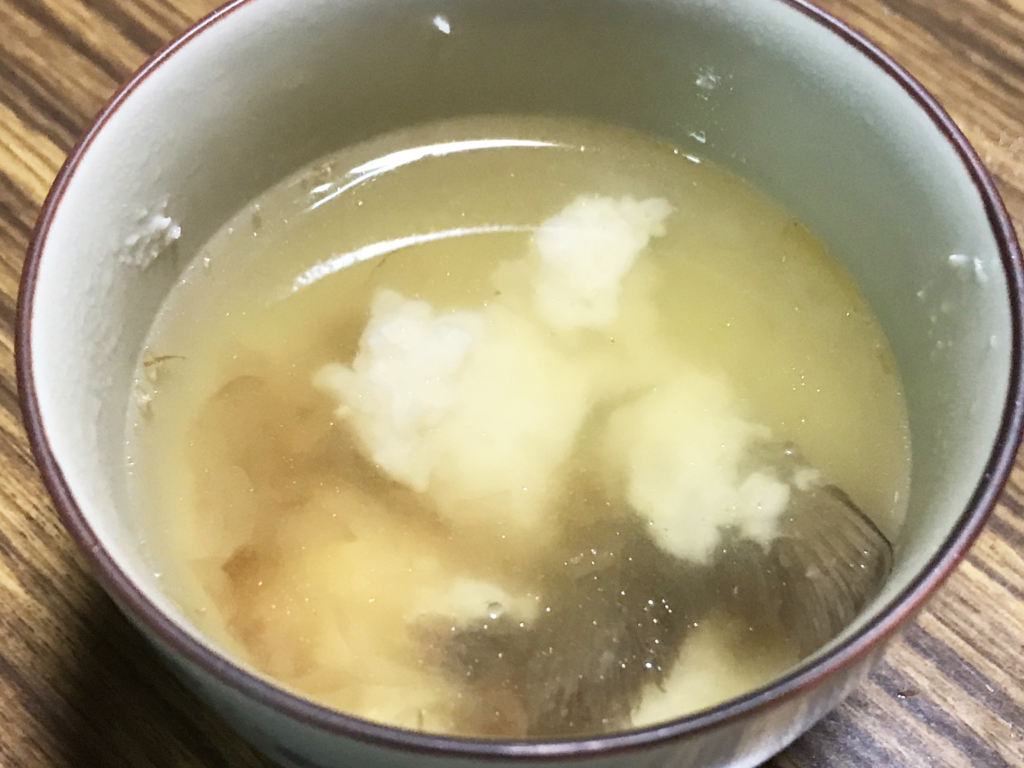

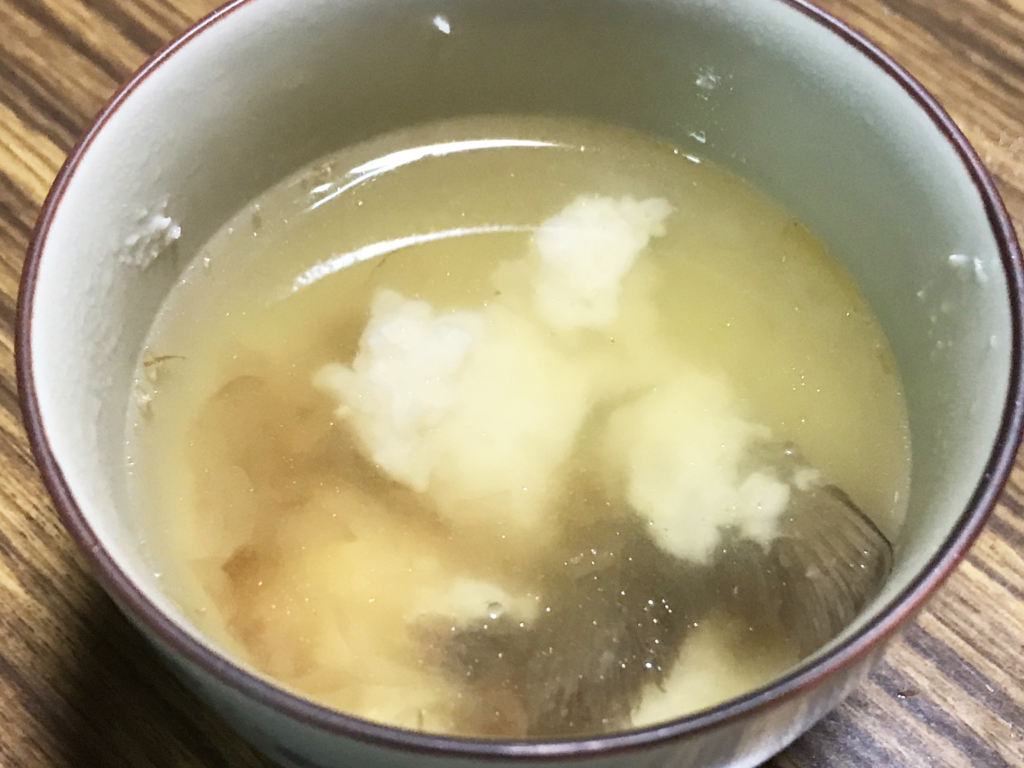

琵琶湖産しじみの味噌汁。沖島で現在漁をされているのはお一人だけだそう

琵琶湖産しじみの味噌汁。沖島で現在漁をされているのはお一人だけだそう

うろり(ビワヨシノボリ)の佃煮

うろり(ビワヨシノボリ)の佃煮

ほかにも、朝食ではうろりやしじみと、琵琶湖の幸が盛りだくさん。

終始感激しっぱなしで、淡水魚ファンのみなさんにおかれましては、湖上荘さんに是が非でも訪れていただきたいと思います。

ノスタルジックな街並み、ゆったりな時間

沖島には、車は走っていません。島民の方の足はもっぱら「三輪自転車」。島内のいたるところで目にします。

そのせいか、島内の雰囲気はとてもゆったり。

民家のまえには家庭菜園が多いのですが、ご婦人のみなさんはその前に三輪自転車で乗り付けて談笑しています。

伝統的な街並みでタイムスリップしてきたかのよう。

滋賀県の街並みは立派な家屋が多く、京都以上に大好きなのですが、沖島も重厚な雰囲気が素晴らしいです。

路地を写真を撮りながら散歩していると、

郷土料理のえび豆(スジエビと大豆を煮付けたもの)を炊く香ばしい匂いがふわっと漂ってきます。漁師町らしいなあ。

路地を抜け、港の方に向かってみます。

漁に使う刺し網

漁に使う刺し網

獲った魚を落とすために、刺し網を振るう漁船の設備。この上のほうにある板の部分に乗って作業するというのだからすごい。

滋賀県名物のこの子も沖島バージョン。車走ってないけど。

ブラックバスを使った「沖島よそものコロッケ」

もうひとつ沖島で食べてみたかったのが、この「沖島よそものコロッケ」。

http://www.biwako-okishima.com/korooke.html

その名の通り、外来のブラックバスを使ったメニューです。

そのコロッケを販売されているのが、沖島漁協内で活動する湖島婦貴(ことぶき)の会。

http://www.biwako-okishima.com/shin-kotobuki.html

沖島漁協のなかに用意されたテーブルで、よそものコロッケをはじめとした料理をいただくことができます。お弁当も気になったのでいつかまた。

希望する時間を伝えるとそれに合わせてコロッケを揚げてくれます。

民宿の朝ご飯でお腹いっぱいなので、注文してから島内を散策。戻って来たところでコロッケをいただきます。

ブラックバスの他には、甘い風味のおからが主体。

そこにハーブ(ディル)の香りがほんのり香ってきます。バスの臭みはまったく気になりません。

個人的にはもう少し魚っぽい風味でも大丈夫ですが、とても食べやすくて美味しいです。瞬間的にペロリと平らげました。

フォトジェニックで大変面白い島でした

離島ゆえに残っている生活、食文化、街並みがとても面白く大満足の沖島滞在となりました。

ゆったりとした時間を感じに、また琵琶湖の幸を味わいに訪れて見てはいかがでしょうか。

今回は、以前より1本早めの16時台の船に乗船できました。湖上荘から見える夕日が綺麗と聞いていたので、明るい時間に乗船です。

今回は、以前より1本早めの16時台の船に乗船できました。湖上荘から見える夕日が綺麗と聞いていたので、明るい時間に乗船です。 終盤ながら紅葉もいい感じ。

終盤ながら紅葉もいい感じ。 湖面にはオオバンがいっぱい。

湖面にはオオバンがいっぱい。 沖島に到着。また来ちゃいました。

沖島に到着。また来ちゃいました。 港から湖上荘に向かって一本道を歩いていきます。

港から湖上荘に向かって一本道を歩いていきます。

ちょうど夕日が美しい時間に到着。荷物を置かせてもらい、玄関の前でしばしぼーっとします。女将さんもお元気そうで嬉しい。

ちょうど夕日が美しい時間に到着。荷物を置かせてもらい、玄関の前でしばしぼーっとします。女将さんもお元気そうで嬉しい。 18時になり、いよいよ夕食がスタート。

18時になり、いよいよ夕食がスタート。 スゴモロコの南蛮漬け

スゴモロコの南蛮漬け コアユの飴煮

コアユの飴煮 おおっ!鍋材がきましたがこれは新しい・・!今回はなんとコイの味噌鍋です。身の右下にあるのはコイの卵です。

おおっ!鍋材がきましたがこれは新しい・・!今回はなんとコイの味噌鍋です。身の右下にあるのはコイの卵です。 白菜、九条ネギ?、コイを放り込んで、ぐつぐつ煮ていきます。

白菜、九条ネギ?、コイを放り込んで、ぐつぐつ煮ていきます。 そして、前回感動した鮒寿司!

そして、前回感動した鮒寿司! ツンとするような酸味はまるでなく、最高に美味しいです。個人的にはいままで食べた鮒寿司でベスト。

ツンとするような酸味はまるでなく、最高に美味しいです。個人的にはいままで食べた鮒寿司でベスト。 コイの刺身です。旨味がつよくて素晴らしい刺身。

コイの刺身です。旨味がつよくて素晴らしい刺身。 コイの味噌鍋の具がなじんで、いい感じになってきました。

コイの味噌鍋の具がなじんで、いい感じになってきました。 味噌とコイがこんなに合うとはー!生姜、九条ネギ、味噌なども各自がいい役割をしています。味噌も自家製だそう。

味噌とコイがこんなに合うとはー!生姜、九条ネギ、味噌なども各自がいい役割をしています。味噌も自家製だそう。 ニゴロブナの煮付け。切れ目の入れ方が独特です。

ニゴロブナの煮付け。切れ目の入れ方が独特です。 天ぷらはスジエビ、ワカサギ、ニゴロブナ。ニゴロブナって特有の香りと酸味がありますよね?(個人的感想)

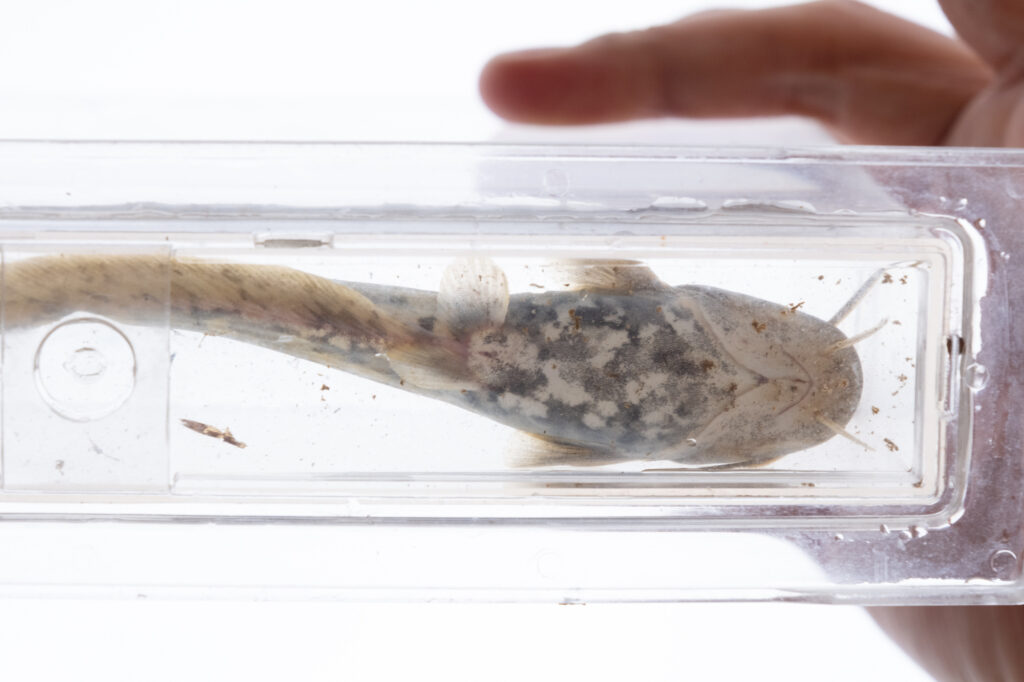

天ぷらはスジエビ、ワカサギ、ニゴロブナ。ニゴロブナって特有の香りと酸味がありますよね?(個人的感想) 焼く前のヒガイを見せてもらいました。でかい。15センチは軽くありそうです。

焼く前のヒガイを見せてもらいました。でかい。15センチは軽くありそうです。 ヒガイの素焼き。味わいを例えるならば淡白なアジのよう。

ヒガイの素焼き。味わいを例えるならば淡白なアジのよう。 シメはイサザと野菜の卵とじ。

シメはイサザと野菜の卵とじ。 朝ごはんもたっぷりといただきました。ハスの塩焼きも。

朝ごはんもたっぷりといただきました。ハスの塩焼きも。 朝の沖島は霧が立ち込めていました。

朝の沖島は霧が立ち込めていました。 自前のカラーリングが施された自転車。

自前のカラーリングが施された自転車。

家庭菜園や古い漁師の家のわきを抜けて歩いてゆく。

家庭菜園や古い漁師の家のわきを抜けて歩いてゆく。 お社は階段を登っていった先の、湖を見下ろせるところにありました。弁財天さんなので船の往来を見渡せるような立地なんですね。ちょっと江ノ島を思い出しました。

お社は階段を登っていった先の、湖を見下ろせるところにありました。弁財天さんなので船の往来を見渡せるような立地なんですね。ちょっと江ノ島を思い出しました。

いわゆるホッチャレ状態のビワマスは確認。力尽きた姿もかっこいいぜ・・

いわゆるホッチャレ状態のビワマスは確認。力尽きた姿もかっこいいぜ・・ ビワマスのイクラ!淡い黄色が美しいです。

ビワマスのイクラ!淡い黄色が美しいです。

ヒガイのなかま

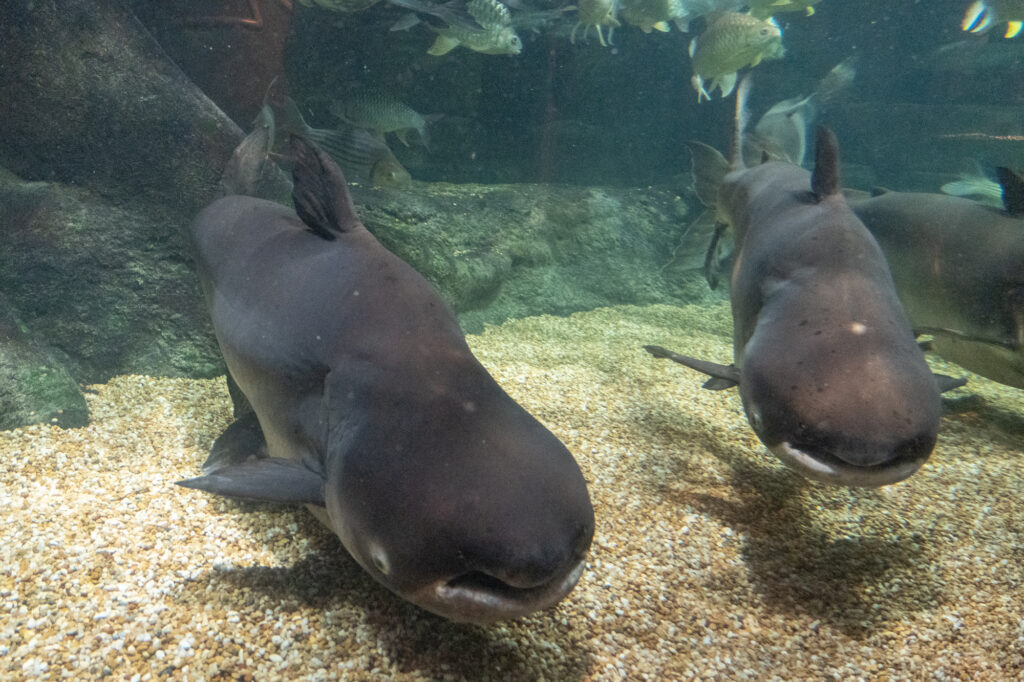

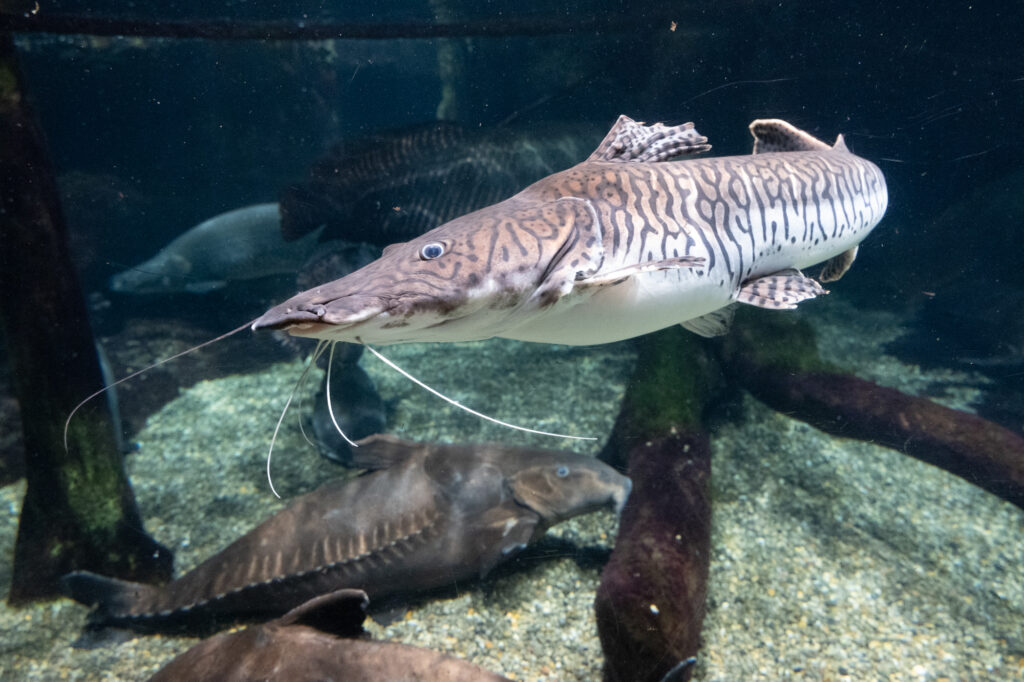

ヒガイのなかま ズーナマ

ズーナマ

オヤニラミ殿。国内移入種であります。

オヤニラミ殿。国内移入種であります。 カマツカのなかま・・

カマツカのなかま・・ アブラボテ

アブラボテ ニシシマドジョウ

ニシシマドジョウ オオガタスジシマドジョウのメス

オオガタスジシマドジョウのメス ツチフキ

ツチフキ

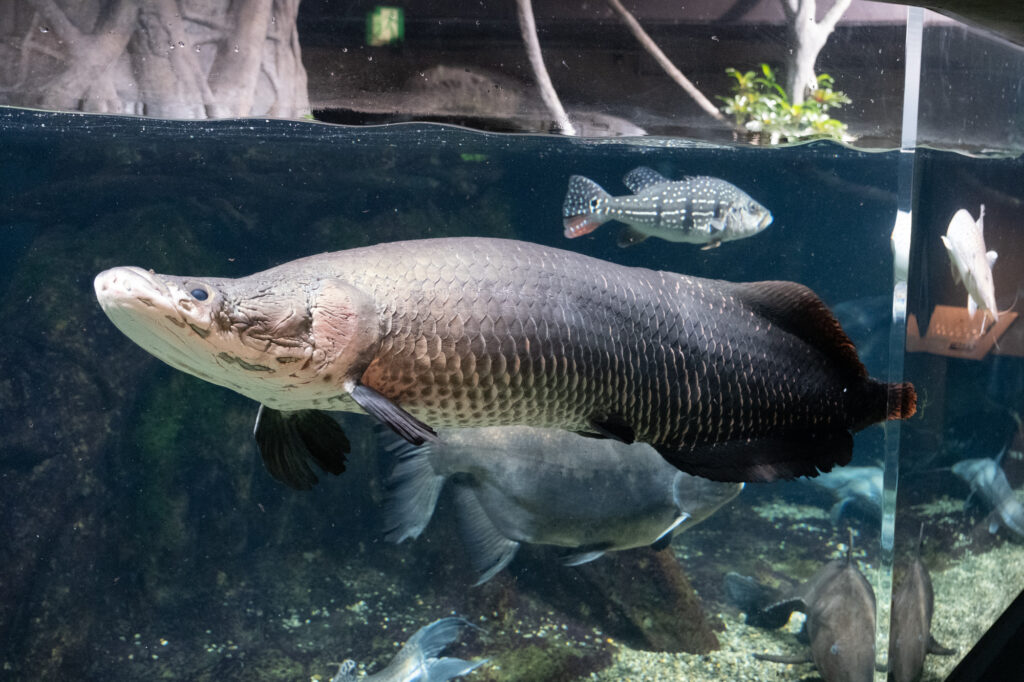

そしていよいよメコン川。こちらは中流のそれほど大きくない魚が集められた水槽。とはいってもデカイですが・・

そしていよいよメコン川。こちらは中流のそれほど大きくない魚が集められた水槽。とはいってもデカイですが・・